ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ ИЗ НАС НАЙДЁТ ДЛЯ СЕБЯ СОКРОВЕННОЕ. С БОЖИЕЙ ПОМОЩЬЮ!

|

55 принципов христианской жизни Протопресвитер Фома Хопко Протопресвитер Фома Хопко (1939–2015) более полувека прослужил священником Православной Церкви в Америке. Считался в США одним из лучших православных проповедников. Защитил докторскую диссертацию по богословской тематике. Много лет преподавал в Свято-Владимирской духовной семинарии догматическое и пастырское богословие. Он стал преемником отца Иоанна Мейендорфа на посту декана семинарии. 10 лет работал деканом, в конце жизни стал почетным деканом семинарии. Воспитал пятерых детей.

|

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ НАРКОЗА,

ИЛИ КАК Я ПРИШЕЛ К БОГУ

Священник Валерий Духанин

Священник Валерий Духанин

Вот как в старом веселом фильме: «Поскользнулся, упал, очнулся – гипс». Почти так и со мной. Только где «поскользнулся» с этой онкологией, где подхватил ее, непонятно. Но после операции очнулся. Очнулся точно – в реанимации.

С трубкой в трахее, под пиканье какого-то аппарата, отсчитывавшего удары сердца. Потом пиканье прекратилось, а сердце продолжало биться. Как метко выразился один близкий человек, перенесший нечто подобное: выход из послеоперационного наркоза подобен репетиции смерти. Таких мучений за всю жизнь свою я не испытывал. Тело не подчинялось, мышцы схватывала судорога, подобная агонии умирающего, внутри было плохо, болезненность ощущалась во всем.

Когда я приходил в себя, то сначала услышал чью-то реплику: «Я видела его по “Спасу”». Эту фразу произнесли раза три. Потом мне удалось чуть повернуть голову, и я заметил молодую черноволосую медсестру, которая кого-то удивленно спрашивала: «Поп? Поп?» Никто ей почему-то не ответил, а мне не позволяла трубка в трахее, подававшая искусственное дыхание. Потом близко-близко показалось очень доброе седоволосое лицо врача-бабушки, она обхватила мои щеки теплыми ладонями и ласково произнесла: «Приходим в себя, мой хороший, приходим в себя». Из глаз ее чистым светом лучились доброта и любовь. Эта любовь и вселяла силы, согревала душу, так что каждое слово этой доброй бабушки приводило в чувство. Всегда мы хватаемся хотя бы за малые частицы доброты и любви, которые встречаем по жизни, – без этого мы погибаем.

Скоро вынули трубку, и первый вздох как вздох новорожденного младенца, увидевшего белый свет, – вздох жизни. Тут-то молодая черноволосая медсестра и задала мне вопрос. Как-то по-детски наивно спросила: «Скажите, пожалуйста, а как вы к Богу пришли?»

Собрав силы и чувствуя, что сказать много не удастся, я произнес свои первые после маленького личного воскрешения слова: «К Богу я пришел в тринадцать лет, когда принял Крещение, и во время этого Таинства почувствовал Божие присутствие, внутри было радостно, свободно, легко». Медсестра удивилась и возразила: «Но ведь это могло быть просто действие эндорфинов». А я собрал свои последние силы, которые вложил в единственную фразу: «Душа соединена с телом, поэтому и эндорфины должны были тоже проявиться». То есть радость души, обретшей Бога, отражается на всём человеке: сердце, уме, воле – и конечно, на теле с проявлением соответствующих гормонов. Диалог завершился, каждый занялся своим делом, а я вспомнил те свои подростковые годы, которые решительно повлияли на всю мою жизнь.

Простая советская атеистическая семья. Папа, мама, сестра и я – абсолютно неверующие. Только в деревне у бабушки висели иконы. Каждое лето проводили у нее – простое детское счастье. Вечерами гуляли по сельской дороге и подходили к старому заброшенному храму. Лучи заходящего солнца нежно ложились на старые красные кирпичи и отражались ласковым розово-пурпурным оттенком. Этот отблеск вечернего солнца на храме мне запомнился на всю жизнь как отблеск Рая, как тепло Света, согревающего душу.

Дверь в храм открывалась со скрипом. Но почему-то внутри даже среди пустоты разоренной святыни так явственно ощущалась Тайна. Только что ты был в обыденном, земном мире, а зашел внутрь храма, и уже всё другое – безмолвно и таинственно, словно ты на пороге чего-то неизреченного.

Никто о Боге нам, детям, не говорил. Лишь однажды мы увидели, как бабушка на коленях молилась перед иконами – это когда во время грозы молния чуть не убила ее, пройдя в землю в каких-то полутора метрах.

Неисповедимыми судьбами в деревне время от времени появлялся священник – существо непонятное и настораживающее, хотя мы его даже не видели. Останавливаясь у кого-то на дому, он совершал для желающих требы. Бабушка нам предложила креститься. Мы отказались.

Как же я помню свой подростковый атеизм! Кто-то рядом говорил: «Я верю в Бога, а ты?» «Нет, – отвечал я смело, – я в Бога не верю». В таком ответе мне чувствовалась сила и независимость моей личности. Я опытно знал: «Бога нет», ведь мой личный опыт, и правда, не открывал мне Его. Его не видел я, не слышал, не созерцал ни умным, ни чувственным оком. Его не видел я ни в утренней радости неба, ни в вечерней тиши заходящего солнца. Да и может ли слепой видеть? Чтобы увидеть, надо прозреть. О Нем не пели мне соловьи в воскресшей весенней природе и не шептали тихим шелестом листья тополей и берез. Да и может ли услышать глухой? Лишь редкие детские чувства, поиск нескончаемой радости жизни да отблески Рая на стенах сельского храма пробуждали в душе какой-то зов, неизреченную жажду Неизреченного.

Через год после Тысячелетия Крещения Руси словно проснулись гены предков, словно прошедшие эту тысячу лет наши благочестивые праотцы и праматери явились, сгрудившись, и грозно произнесли: «Мы созидали Православие на Руси тысячу лет, а ты?»

В храм пойти креститься мы, дети, решили сами. Я, моя родная сестра, двоюродная сестра и ее муж с большим интересом вступили под своды соборного храма. Зачем мы шли креститься, и сами не знали. То ли видели в этом защитительный ритуал, то ли шли ради причастности тысячелетней традиции, уже и не помню. Но точно не потому, что верили. Слава Богу, никто нас перед Крещением о вере не спросил, и думаю, что сейчас, в наши дни, меня бы точно прогнали.

В Евангелии Господь рассказал короткую притчу: Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает всё, что имеет, и покупает поле то (Мф. 13: 44). Особенность этой притчи в том, что человек обнаруживает скрытое на поле сокровище внезапно и неожиданно для самого себя, без предварительных изнурительных поисков. Он и сам не знал, что на поле сокрыто сокровище, но когда обрел его, то ради него отказался уже от всего, что имел. Эта притча в том числе про меня.

Вот мы стоим в крестильном помещении. Пришел серьезный батюшка, окинул собравшихся строгим взглядом и начал чинопоследование. Какие были мои чувства на тот момент? Церковнославянские слова я разбирал с трудом, если не сказать, совсем не разбирал, да и батюшка произносил их достаточно невнятно. Символов и обрядов Крещения нам никто не объяснял, мы поспевали за другими поворачиваться туда-сюда, отрекаться, дуть, плевать, сочетаваться да впервые наносили на себя неумелое крестное знамение. Но при всем рассудочном неусвоении чина Таинства я испытал впервые в жизни удивительную перемену сердца. Как же это трудно передать словами! Без каких-либо на то внутренних настроек и самовнушений, даже не думая чего-либо испытать, душа почувствовала совершенно новое. Внутри засияли радость, легкость, чистота, свобода, как будто Кто-то вынул изнутри тебя всю грязь, выбросил вон, а вместо нее вселил внутрь небесный свет – благодать Духа Святого. Ну вот же, Бог есть, как же это понятно и ясно – так просто в душе открылось новое ведение. Невидимый и непостижимый Бог вдруг сразу стал так очевиден, как очевидна для младенца его родная мама, едва младенец родился на свет.

Блаженный Августин в своей «Исповеди» рассказывает, как его друг, оказавшийся в бессознательном состоянии по причине болезни, был крещен. Когда он пришел в себя, то совершенно расстался с прежними заблуждениями, провел свои дни до смерти в искренней верности Христу. Это значит лишь то, что Божия благодать иногда, по какому-то Промыслу Божию, действует на нас и помимо участия нашего разума.

Это как ясное откровение сердцу. Так дано было испытать, что Бог действительно есть и что Он очень близок душе, как будто ты попал в гости на Небо. Спутать это невозможно ни с чем. Это как объявший тебя, проницающий свет, свет любви. И ты чувствуешь, что тебя с теплом и любовью принимает в Свои объятия Бог. После этого ты сам понимаешь, что для приближения к Нему – а именно в этом все твои радость и счастье – нужно идти в храм, преодолевать свои немощи и невежество, вникать в молитвы, традиции и обряды Церкви, полностью преображать свою жизнь.

Весь тот день был пронизан для меня каким-то светом и какой-то непередаваемой радостью. Тянуло в храм, и очень чувствовалось, что Господь удивительно близко, Он рядом. Теперь и в утренней заре, и в пении соловья, и в дыхании свежего ветра, и в сочной листве тополей и берез – во всем открывалось присутствие Бога Творца, Любящего и Заботящегося. Как же хорошо быть прозревшим!

Свет ясного летнего солнца не спутаешь с робким мерцанием фонаря, живую душу – с холодом робота, любовь – с расчетливостью. Так и присутствие Божие не спутаешь ни с одной земной радостью.

Нет, встречу с Богом не спутаешь с действием эндорфинов самих по себе. Тебе может быть радостно от вкусного напитка, от приятного общения с близким человеком, от успехов и достижений. Все эти радости приходят и уходят, всплеском гормонов вскружат голову и исчезнут, как пена на морском берегу. Встреча с Господом наполняет душу глубиной всеохватывающего тепла и радости, чистоты и свободы, любви ко всем, кого видишь, и чистотой мыслей и чувств.

Соприкосновение с Богом не просто наслаждает, а преображает.

Радость следует за изменением души, соприкоснувшейся с благодатью Божией.

Дай Бог каждому этой радости и этого счастья!

24 апреля 2018 г

Христос посреди нас

Слово в Фомино воскресенье

Иеромонах Никон (Париманчук)

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Не раз мы в Евангелии читаем торжественное исповедание человека, который узнал во Христе своего Господа и Бога. Первый раз это произошло в начале пути Господня. После Его крещения, когда Христос вступил на Свой крестный путь, Он встречает Нафанаила. Христос свидетельствует перед другими, что это человек чистый, правого сердца, и Нафанаил Его спрашивает: «Откуда ты это знаешь?» Спаситель ему отвечает таинственные слова: «Прежде чем тебя позвал Филипп, Я тебя видел, когда ты был под смоковницей…» И Нафанаил, поклоняясь Ему, говорит: «Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев!..» (см.: Ин. 1: 48–49).

И святой Иоанн Предтеча говорит: «Вот Агнец Божий, Который берет на себя грехи всего мира»!

И исцеленные и видевшие многочисленные чудеса Христовы говорили об этом.

Но потом эти свидетельства как-то замирают в сердце тех, кто свидетельствовал Господа, они замирают и в нашем сердце. Все мы, как и апостолы когда-то, ослеплены только видимым и очень медленно начинаем прозревать невидимое и сокровенное во Христе.

Мы следует за Христом, но, как и Его апостолы, еще подвержены сомнению; как и они, не доверяем Ему, что Он может благополучно избавить от опасности смерти, от опасностей этой временной жизни.

Как Фома апостол, имя которого было «близнец» или, как объясняют некоторые толкователи, означает человека двоящейся природы, мы живем в постоянных переходах от одного настроения к другому, двоимся мыслями.

Этот яд сомнений разливается древним завистником нашей радости – диаволом, он сообщает нам недоверие к силе Христовой, как и Фоме, проявившему сомнение, когда ему было сообщено о воскресении Самого Христа.

В течение трех с лишним лет Христос постепенно раскрывает перед апостолами (а перед нами – во всю нашу жизнь) Свою истинную природу: да, Он подлинный, истинный Человек, но одновременно Он – Бог, пришедший плотью спасти мир.

И это постепенно нарастающее сознание сокровенного находит себе выражение уже на пути в Иерусалим, к страданиям, перед самой смертью Христовой, в свидетельстве апостола Петра: «Ты Христос, Сын Бога Живого…»

Прежде Своего распятия Христос постепенно открывался Своим ученикам как Бог; после Своего распятия Он настойчиво, раз за разом, в целом ряде видений открывается перед ними как Человек, воскресший плотью.

Об этом главном, невидимом и Божественном написал так ясно и кратко святой апостол Павел, который не видел Христа в дни земной Его жизни и которому Он открылся воскресший: видимое временно, а невидимое вечно (2 Кор. 4: 18). То невидимое, что откроется нам.

Все рассказы о Воскресении Христовом нас ставят перед лицом именно этого факта: это не дух, это не видение; ученики не только слышат Его голос, но они прикасаются к Его телу, они видят, как Он с ними вкушает пищу. И говоря об этих свидетельствах, апостол Иоанн писал: мы говорим о том, что наши очи видели, наши уши слышали, к чему прикасались руки наши… Христос действительно воскрес плотью: плотью освященной, плотью преображенной, плотью, которая вся стала духом, не переставая быть плотью. И мы поклоняемся вместе с апостолом Фомой воскресшему Христу и, веря Ему, зная Его как своего Бога и как воскресшего Спасителя, взываем Ему: Господь мой и Бог мой!

На этом исповедании основана вся жизнь Церкви, все христианское мировоззрение, все величие человека, все безграничное смирение Божие. Во Христе нам раскрыто и то и другое; и мы ликуем не только о том, что Бог есть Бог любви, что Бог есть Спаситель наш, но ликуем мы и о том, что в Нем нам открыто, как велик человек, в плоть которого облекся Христос. Христос может пройти через врата смерти и войти в вечную жизнь и с Собой увлечь в вечное бытие и человека, совершившего путь покаяния.

Есть распространенное выражение: «Фома неверующий». Но оно происходит от нашего духовного невежества и самонадеянности и даже для некоторого самооправдания.

Неверие же апостола – это состояние, которое описал апостол Лука о своих собратьях: «Когда же они от радости еще не верили и дивились» (Лк. 24: 41).

Но наше сомнение чаще основано на эгоизме и самонадеянности, на неумении любить Бога и ближнего.

Поэтому особенная значимость события, которое мы вспоминаем сегодня и которое называется Уверением Фомы, в том, что оно подтверждает слова Самого Господа: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них» (Мф. 18: 20).

В особенные дни – скорбей ли, радостей ли – мы не будем духовно одиноки тогда, когда мы бываем на собрании Церкви, среди братьев и сестер, даже, может быть, и не имея к ним искренних христианских чувств, не видя их ощутимого сочувствия своим бедам, но, призывая Господа в молитве и приемля Его в таинствах, мы получаем особую поддержку от Того, Кто обещался быть посреди нас, и от Него получаем силы к сохранению дара веры, мира и радости духовной, как это совершилось с апостолом Фомой, окруженным братьями-апостолами.

В наступающие 40 дней мы будем с благодарностью вспоминать, как Христос постоянно являлся Своим ученикам, как Он раскрывал им тайны Царства Божия, как открывал им понимание Церкви как общества людей, которые соединены между собой любовью.

Христос и Бог наш открывает нам, что временную жизнь мы можем потерять, что она неминуемо пройдет, но что нам дана вечная жизнь, которая есть жизнь Божия, уже вселившаяся в них, действующая в них, побеждающая все…

Будем радоваться, будем ликовать о том, что воскресший Христос не только победил смерть для Себя и в Себе, – будем радоваться, что в нас и для нас Он победил смерть, грех, страх и что мы стали теперь свои, родные Живому Богу.

Аминь.

САМООПРАВДАНИЕ,

ИЛИ ЛОЖНОЕ СОСТОЯНИЕ

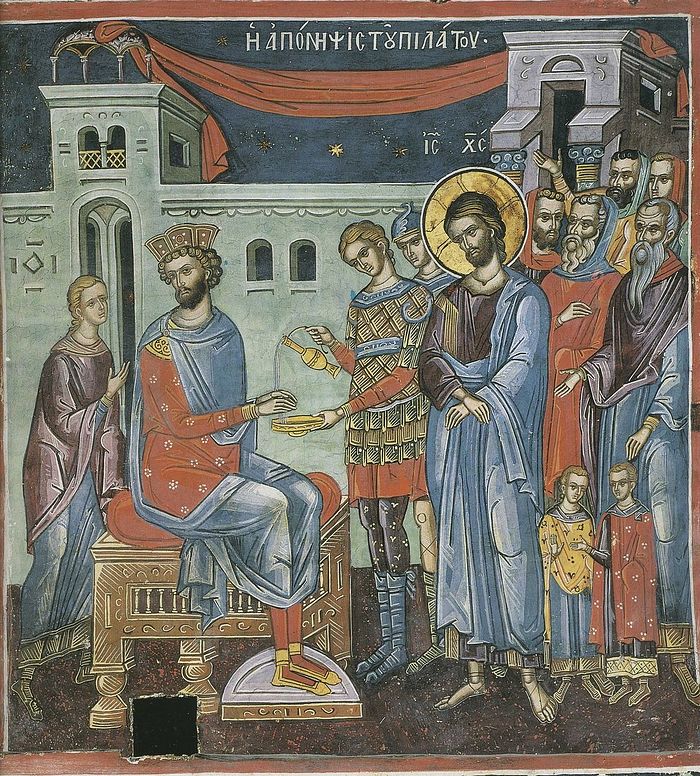

Христос перед Пилатом. Пилат умывает руки

Христос перед Пилатом. Пилат умывает руки

Нравится это нам или не нравится, но люди в большинстве своем таковы, что предпочитают оценивать все свои действия и поступки исключительно с положительной стороны. В повседневной жизни мы постоянно пытаемся оправдать себя, уменьшить степень своей вины или вовсе сбросить груз ответственности со своих плеч, часто перелагая его на чужие. Жизненная позиция, заключающаяся в постоянном самооправдании, приводит человека к тому, что он вечно закрывает глаза на свои недостатки и слабости, вплоть до того, что может постепенно перестать видеть их.

Впрочем, некоторые психологи подобный феномен рассматривают как один из важнейших защитных механизмов, ограждающих психику человека от воздействия негативных обстоятельств. Таким образом, фактически допускается если не неизбежность, то своего рода необходимость, хотя бы в некоторых случаях, активного самооправдания.

В православном сознании самооправдание является гибельным грехом. Смысл этого порока в том, что человек не видит, а точнее, не хочет видеть за собой вины, не признает своей греховности. В глазах других людей такая личность пытается выглядеть незапятнанной, вместе с тем считая себя эталоном во всех отношениях. Все это говорит о том, что в основе самооправдания лежит страсть гордыни, то есть исключительная замкнутость человека на своей персоне. При таком понимании ему кажется, что все вращается вокруг него, все тянется к нему, а он ощущает себя в центре всего и дает всему импульс жизни. В таком состоянии человек только себе приписывает правду, а все, что несогласно с его мнением, считает не заслуживающим внимания, неправильным и несправедливым. Снимая вину с себя, виновником неприятностей и огорчений такой человек делает кого или что угодно.

Священное Писание показывает, что самооправдание — результат грехопадения. В ответ на вопрос Бога Адаму о том, не вкушал ли он с запретного древа, Адам не решается рассказать правду, не идет по пути покаяния, а начинает оправдывать себя, перелагая вину на Еву, а затем на змея. Так появляется стремление увидеть грех в другом человеке, стараясь не заметить его в самом себе. Думается, что многим людям знакомо такое состояние. Особенно отчетливо оно проявляется на исповеди. И тогда подобного рода исповедь сама становится грехом и свидетельствует против нас пред Богом. Священник Александр Ельчанинов, подмечая эту особенность, говорил, что если человек на исповеди ищет самооправдания, предпринимает попытки объяснить духовнику «смягчающие обстоятельства, ссылается на третьих лиц, введших в грех, [если в его поведении видно] отсутствие глубокого покаяния (без слез), продолжающееся пребывание в грехе, все это говорит о самолюбии»[1].

По мысли преподобного Паисия Святогорца, тот, кто ищет для себя оправдания во всем, находится в «ложном состоянии… и отгоняет от себя Божественную благодать»[2].

Самооправдание — стержень самолюбия, а значит, и гордыни. Для того чтобы начать бороться с самооправданием, человек должен в первую очередь признать, что у него есть этот страшный недуг, увидеть его в себе и воодушевиться на борьбу с ним. Важным аскетическим деланием, способным помочь человеку в этой борьбе, является самоукорение. Святые отцы почитают самоукорение частью умного делания, противодействующего «болезненному свойству падшего человеческого естества, согласно с которым все люди стараются показать себя праведниками»[3]. Великая польза будет для человека тогда, когда он начнет оправдывать других и укорять себя. В таком случае он будет искать причины всех бед в себе, своих греховных наклонностях, падениях, а не во внешних обстоятельствах и поступках других людей.

Когда кажется, что повсюду несправедливость, и человек, будучи убежден в своей правоте, обижается и негодует на других, важно не замыкаться на этом, а направить свою мысль в правильное русло. Нужно найти причину проблем не в окружающих, а в самом себе, вспомнить все прошлые грехи и начать оплакивать их в собственной душе. Важно искать оправдания от Бога, а не оправдываться перед Ним.

12 апреля 2018 г.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, ДИАКОНАМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви с традиционным Пасхальным посланием.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

От сердца, исполненного светлой радости о Восставшем от Гроба Спасителе, всех вас приветствую этими жизнеутверждающими словами и поздравляю с праздником праздников — Пасхой Господней.

Ныне мы призываемся на великий пир веры, на великое торжество духа. Единородный Сын Божий, пришедший в мир, претерпевший страдания и смерть на кресте, велением Небесного Отца победоносно восстал от гроба! Иисус воскрес — и «поглощена смерть победою» (1 Кор. 15:54)! Он воскрес — и радуется вся Вселенная! Господь упразднил ад и сокрушил власть диавола. И все это совершил Человеколюбивый Бог, дабы усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов (Еф. 1:4-5; 7).

Победа Христа над смертью — это не только духовная, но и физическая реальность. Господь Иисус действительно воскрес телом ради спасения всех людей. С Его воскресением смерть потеряла свой необратимый характер, и для уверовавших во Христа стала рождением в вечную жизнь, дверью, открывающей путь к небу, к Царству Божию.

Неслучайно и мученики за Христа мужественно встречали любые страдания. И если раньше даже великие праведники скорбели по умершим, как о погибших, то по воскресении Господа Иисуса смерть более не пугала их. Как замечательно пишет святитель Афанасий Великий, отныне все верующие во Христа попирают ее как ничто, зная вполне хорошо, что, когда они умирают, они не погибают, но живут и становятся нетленными через воскресение (Слово о воплощении Бога Слова и о пришествии Его к нам во плоти). Яркий пример явили нам и новомученики Церкви Русской, бесстрашно принявшие исповеднические венцы в годы гонений на веру в XX веке.

Сегодня, когда мир все больше уподобляется неразумному богачу из евангельской притчи (см. Лк. 12:16-21), когда комфорт, успешность и долгая жизнь объявляются чуть ли не главными ценностями человеческого бытия, мы, ученики и последователи Спасителя, вслед за апостолом Павлом дерзновенно свидетельствуем: для нас жизнь — Христос (Флп. 1:21), а смерть — не конец бытия. Говорим и верим так, ибо знаем: Бог создал душу человека для вечности.

Как часто нам, погруженным в суету и тревоги повседневности, недостает духовной зоркости, чтобы распознать преображающую силу Божественного присутствия в нашей жизни! Но пасхальный период — совершенно особая пора. В эти дни даже сам воздух как бы пропитан ни с чем не сравнимой пасхальной радостью, а любовь и милосердие Божии обильно изливаются на каждого человека.

Входя в торжество сего дивного и светозарного праздника, мы призваны не только словом, но и делом убедительно свидетельствовать о том великом даре, который получили люди через Воскресшего Господа Иисуса. Поделимся же с окружающими радостной Евангельской вестью, подарим нашу любовь, заботу и внимание близким, сотворим добро тем, кто нуждается в нашей помощи и утешении. Только так, благодарными устами и благодарным сердцем прославляя восставшего от гроба Спасителя, мы становимся наследниками свершившегося пасхального чуда и с дерзновением именуемся сынами и дочерями Бога Всевышнего, явившего безмерную любовь ко всем нам.

Сердечно поздравляя вас со светлым праздником Святой Пасхи, вновь и вновь обращаю к вам радостное приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ,

Москва, Пасха Христова, 2018 год

8 апреля 2018 г.

Христос воскресе из мертвых,

смертию смерть поправ

и сущим во гробех

живот даровав

Христос Воскресе!

Дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляем вас с праздником Светлого Христова Воскресения, Пасхи!

Хотим передать вам пасхальное приветствие епископа Тихона (Шевкунова) и братии Московского Сретенского монастыря.

Дорогие братья и сестры!

Христос Воскресе!

«Воскресение Христово видевше» – в эту святую и спасительную ночь сохраним память о встрече с воскресшим Богом в торжестве Церкви Небесной и Земной, в таинстве Святого Причащения.

Обновленные пасхальной радостью понесем нашим ближним весть Воскресения Христова, благовествуя не только словами, но и делами о Свете и Жизни Вечной.

Расширим наши сердца милосердием и войдем в радость Господа всем сердцем своим и всей душой. Не будем малодушествовать пред силой греха и своей слабостью, но, очистив чувства, радостно устремимся к Богу, возвестившему нам: «Дерзайте, ибо Я победил смерть».

Bоистину Bоскресе Христос!

епископ Тихон с братией